三分之一即全程,電商行業的“貓狗拼”走到頭了嗎?觀點

在京東崛起之時,馬云曾認為京東做自營的商業模式難以持久發展。阿里和京東兩大電商巨頭格局較為穩固之后,資本市場普遍認為電商的競爭已經塵埃落定。隨著拼多多的誕生,再也沒有人可以非常篤定地判斷電商的未來。

在京東崛起之時,馬云曾認為京東做自營的商業模式難以持久發展。阿里和京東兩大電商巨頭格局較為穩固之后,資本市場普遍認為電商的競爭已經塵埃落定。隨著拼多多的誕生,再也沒有人可以非常篤定地判斷電商的未來。

隨著資源調動以及紅利消化的速度加快,在電商的下半場,“貓狗拼”逐漸走向三分天下的格局。相關機構披露的2021年電商零售平臺市場份額情況來看,淘寶市場占比53%,京東為20%,拼多多手握15%的市場占比,三者合計份額已經達到了88%,而剩下的抖音、快手、蘇寧仍然在奮力搶占更多的蛋糕。

互聯網行業有三分之一即全程的說法,三大巨頭正逐漸成形并站穩位置,是否意味著電商行業已經走到了盡頭?

越是電商巨頭,生意越難做?

電商行業的發展似乎成了近年來互聯網比較傷感的一個話題。

阿里在2月24日剛公布的2022財年Q3業績中,凈利潤204.29億元,同比下降75%。京東去年三季度經營利潤26億元,較去年同期的44億元下滑40.9%。拼多多去年Q3營收較去年同期增長51.4%,增速大幅下滑(上個季度為89%),月活用戶數的增長幾乎陷入停滯。

就連阿里去年雙十一的增長率也只有8.45%,創歷史新低,各大平臺不再高調宣揚GMV。有網友調侃去年的電商節,打折最狠的可能不是你網購的商品,而是電商巨頭們的股價。

從平臺業績表現來看,似乎電商行業已經進入存量階段,增量難尋。自2021財季開始,阿里巴巴幾乎在每個季度的財報會上都提到要犧牲部分利潤來換取以獲得更長期的發展。競爭之下,三大平臺毛利率集體下滑。

盡管電商行業境況慘淡,增長越來越困難,諷刺的是,抖音、快手等新入局者仍然想要進入,分別舉起了興趣電商、信任電商的大旗,搶奪所剩不多的蛋糕,競爭反而有不斷加劇的趨勢,兩者形成鮮明對比。

有媒體認為,由于電商的雙邊網絡效應存在多租戶現象,缺乏防御性,抖、快有能力在電商市場打下一片天地。但選擇進入一個增長有限的市場競爭本身并不高明,遠遠不如挖掘藍海更有利可圖,這是為何?

在互聯網江湖看來,目前的電商面臨的是一個“偽存量”階段,存量只是一個表象。雖然整體互聯網用戶已經進入了波動性增長的階段,但實物商品的線上滲透率并不高。

2012年的CCTV中國經濟年度人物頒獎典禮上,馬云曾表示,10年后電商將取代傳統門店。而王健林還擊道:“如果10年后電商在中國零售市場占50%,我給他一個億,如果沒到他給我一個億。”

十年已過,據有關部門數據顯示,2021年,實物商品網上零售額108042億元,增長12.0%,占社會消費品零售總額的比重僅為24.5%。如果從各品類來看的話,家電、電子產品和服裝鞋包等容易“上網”的品類,部分滲透率已經接近或達到40%。而醫藥保健、生鮮、食品飲料、日用品等品類的線上滲透率仍然較低。

本質上,電商行業仍然有發展的潛力空間,只不過固有的電商發展模式達到了增長瓶頸,面對電商現狀作用正在減弱。

不同于其他互聯網平臺,用戶節點越多,產品效用越大。對于電商巨頭來說,存在一條倒U型價值曲線,隨著用戶和商家規模增長,平臺價值呈現先增長后下降的趨勢。原因大致有三個:

一,電商平臺需要規模經濟,買賣任意一方的規模程度越大,對另一方越具有吸引力,規模的增長能夠增加平臺的效用。但矛盾的是,平臺同一側的供給方競爭度增加,卻會相互扣減對方的價值。適當或者充足的競爭有利于激發企業的能動性,而現在過度的競爭不啻為一種內卷,導致不少參與方陷入賠本賺吆喝的境地。

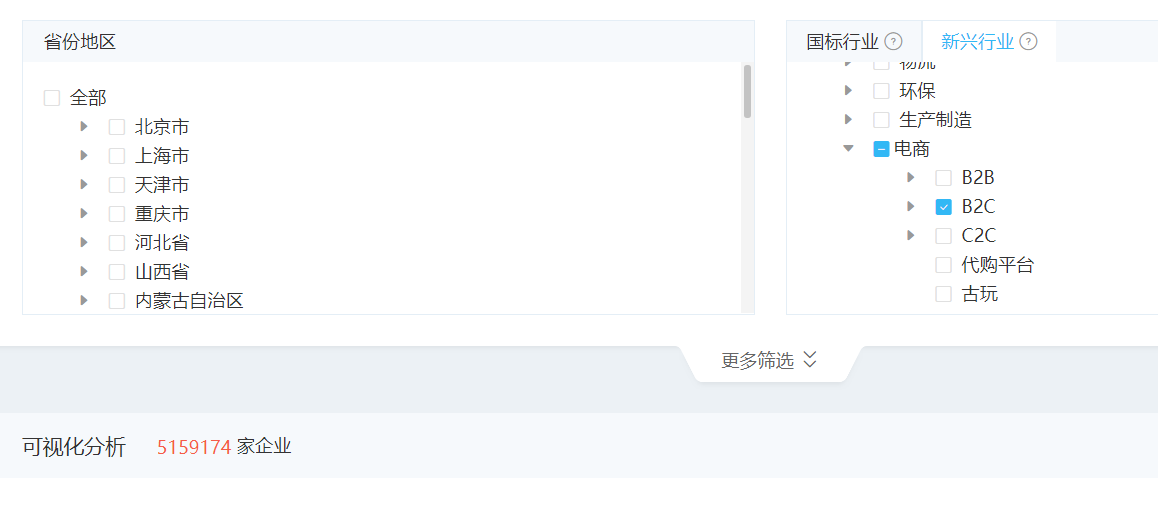

據天眼查專業版APP數據顯示,B2C電商相關企業已經多達五百多萬家。

二,本質上看,電商平臺主流上做的是交易信息撮合。面對零散且差異化的消費者,通過技術提高交易信息撮合的效率,效率越高,成本越低,平臺方的利潤越大。但隨著規模擴大,交易信息撮合的難度也與日俱增,當規模達到一個臨界點之后,信息撮合的效率開始下降,直接表現為匹配精準度降低,商家營銷成本越來越高。

三,規模讓信息繁雜冗余,加劇信息不對稱。消費者注意力是有限的,商品越多,分攤到單個商品上的注意力越少,分辨產品品質以及真偽的能力也會降低,平臺背書作用也會減弱,這也是天貓誕生的重要原因。

說白了,電商巨頭的規模正在從優勢向劣勢轉變。

羊毛出在商家身上,當商家生意難做,平臺日子自然也不好過,商家的成本同樣也會轉嫁到消費者身上。因此,原有的電商模式已經難以維持雙邊動態平衡的正向發展。

一方面行業還有很大的潛在空間,隨著滲透率的上升,行業蛋糕仍然會不斷做大;另一方面電商巨頭又岌岌可危,現在可以說正好是挖墻腳的好時候,抖快下場也就不難理解了。

字節已經砍掉了第三方外鏈,拿到了支付牌照,在去年還相繼推出給予品牌自播小店額外20%的返點支持、降低年框合作門檻為GMV3000萬、縮短商家提款周期從從T+7到T+1等政策。

去年7月份,快手電商負責人笑古提出了 2021 年快手電商的三個關鍵詞:大搞信任電商、大搞品牌、大搞服務商。宣布2022年的戰略將新增“大搞產業帶”,在“造風者計劃”下,未來培養50家能孵化50個成功躍遷商家的服務商、100家能孵化20個成功躍遷商家的服務商。

如何才能打破“偽存量”的表象?

不管是抖快的下場,還是淘特、京喜的推出,很大的一個作用,其實是分化規模,使其能夠更加精準聚焦于細分消費群體,降本增效。這對于整個電商行業來說存在利好,但各大電商平臺也有走向對用戶注意力惡性競爭的傾向。

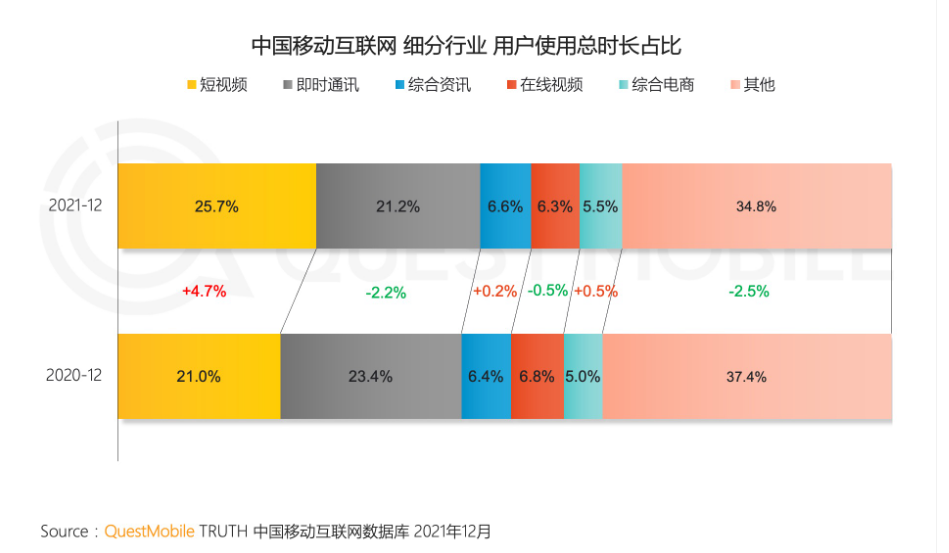

為了流量,平臺同樣會被綁架。淘寶選擇豐富自身內容生態,在逛逛上線后,已經正式占據淘寶首頁一級入口;拼多多則利用自身的游戲化特質,將人性的弱點拿捏地相當到位,讓用戶更多地參與到游戲之中;至于抖音快手,本身的娛樂化內容對用戶的注意力天然具有吸引力。

用戶注意力本就已經走向存量,過度追逐用戶注意力讓流量更加稀缺,導致流量成本不斷升高。而平臺實際上已經被流量綁架,明知過度競爭流量會導致流量成本繼續抬高,但是卻不能停止。對于傳統電商平臺來說,不買流量等死,買流量找死。

電商平臺變現的價值點實際上有兩個,一個是上文提到的交易信息撮合,這是大部分電商平臺選擇的方向。另一個是交易執行撮合,通俗點說就是如何更好地保證履約。典型如京東,建立了自己自營、倉配等根基,淘寶新推出的貓享實際上也是這個方向的破局點。

交易執行撮合能帶來價值,但很難為電商平臺帶來優勢。京東自營本就是利用交易執行撮合的價值點,但多年來始終被阿里壓過一頭。國內的四通一達還有順豐只要給錢就能合作,讓履約環節失去了壁壘。比如抖音,在去年8月已經上線自己的電子面單,并與順豐、三通一達、百世、極兔等快遞公司順利完成對接。

這也是大部分電商平臺在交易信息撮合上死磕的原因,那么交易信息撮合有解嗎?

在互聯網江湖看來,過去電商平臺買賣流量方式的交易信息撮合已經逐漸失效,接下來需要思考的是如何融合兩種價值,比如打造電商品牌。

白牌產品附加值低,電商平臺難以獲取利潤,而已有的大牌品牌影響力高,對電商平臺的信息撮合依賴較低,電商平臺不具備話語權,利潤自然也少。但是,電商完全可以親自參與到品牌的孵化與打造中。

比如阿里,在2021天貓新品牌戰略發布會上,阿里巴巴副總裁、天貓副總裁吹雪卻表示,天貓將從B2C向D2C服務平臺轉變,幫助企業直接面向全域消費者,并計劃在5年內投入百億,重點孵化2000個潛力新品牌。

拼多多更是這方面的前輩,早就開始著手扶持白牌企業,讓用戶花最少的錢,低品牌溢價。

隨著流量紅利、規則紅利慢慢消失。電商平臺需要從薅品牌羊毛走向與品牌共生,從博弈關系轉為共生關系,幫品牌放大勢能,并從中分羹。

從流量的角度來看,貓狗拼屬于客場作戰,以已之短,攻彼之長,在與抖快的博弈中處于下風。因此,這也相當于避開對方的優勢進行錯位競爭。

此前淘寶上也曾出現過很多淘品牌,成長迅速,但往往曇花一現,轉瞬即逝,能留下的少之又少,因為品牌過于單薄,往往只是一個品牌名字。

真正的品牌除了消費者認知之外,還需要具備產品、營銷、價格等多方面要素,比如產品能否掌握在自己手里,而不是代工廠手中,是否掌握產品的定價權,而不是動不動就要搞促銷等等。既然網紅品牌沒有能力可持續經營,電商平臺可以一起努力,共同創造價值。

此時,電商平臺需要幫其補全品牌其他能力要素,除了D2C之外,還需要具備D2B(direct to business)的能力。

不同于傳統的線下渠道分銷商,電商平臺做D2B基本在線上。又不同于京東做自營,D2B不是在經營品牌,而是共創品牌。這或許也是貓享誕生的原因。

2022年1月6日,阿里的戴珊宣布了淘寶天貓業務的全新組織架構。淘寶天貓全面融合,“大淘寶”架構出爐,已經為此做好了準備。從阿里來看,大淘寶和B2C零售事業群、淘菜菜、淘特和1688等一級組織,共同形成“中國數字商業板塊”。“淘系”和“B系”在組織上全面打通。

張勇曾表示,阿里走向未來的非常重要的定位和方向是成為一家消費互聯網和產業互聯網雙輪驅動的公司。電商品牌實際上就相當于成為了阿里在消費互聯網和產業互聯網的一個交點。

或許通過D2C、D2B兩個齒輪的對接,強化消費與產業兩端,左手流量匹配、右手供應鏈履約,兩者融合意味著形成新的電商價值閉環,至于效果如何,尚待阿里給出證明。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。