陸金所IPO背后:內部高管看空、P2P存量難消、兌付方案未果觀點

“這次上市其實我們內部依然不太看好,能不能上還是個未知數。”

“這次上市其實我們內部依然不太看好,能不能上還是個未知數。”

就平安集團旗下金融科技“獨角獸”陸金所赴美IPO事件,《商業封面》向陸金所公關部和集團高層求證時,得到了兩種不同狀態的回復。

陸金所媒介公關負責人給出了“對上市傳聞沒有評論”回復,而平安集團的一位高管卻向《商業封面》表達了陸金所一直都有IPO的準備和動作,只是平安很多內部員工并不知情。

無論對于陸金所IPO的不置可否,或是模糊性回答,其實話語中平安方面都顯示了極其謹慎的姿態,畢竟陸金所已經多次傳聞或被傳聞要上市,此次IPO能否靴子落地似乎還是個“未解之謎”。

甚至上述平安集團高管直截了當的說出了“內部”的不看好:受P2P業務及行業變化影響。

起家于P2P業務的陸金所雖然早已將這塊業務拆分出來成立“陸金服”,而2019年7月間,為配合監管的“三降”要求,陸金所宣布旗下陸金服也退出P2P領域,但P2P仍然是阻礙陸金所上市的一個關鍵。

“陸金所在所有P2P平臺中身份、背景太特殊了,行業火熱的時候,人們甚至會將陸金所等同于整個P2P行業,現在想要完全撕掉這個標簽,真的很難。”

正如該平安集團高管所言,2011年誕生的陸金所被行業公認為是P2P的正規軍,是行業發展的模板和榜樣,也因此P2P的印記在陸金所身上格外顯眼。

只是現在,監管和市場環境的諸多不確定性,讓又到了IPO十字路口的陸金所看起來有些無所適從,這家被平安集團寄予厚望的金融科技平臺到底能否闖過IPO這關?未來又能否獨樹平安“科技金融”的旗幟?

剪不斷的P2P

“當年陸金所出來的時候,我們都認為這可能就是以后P2P行業的模板,或是終極形態。”一位“草根”金服平臺高管對《商業封面》如此感嘆陸金所在P2P行業的橫空出世。

但其實,按照馬明哲最初的設想,陸金所是要做一個類資產證券化的平臺,通過打通資產端和資金端,去支持中小企業和發展消費金融。

然而,在2011年9月間陸金所成立之后,公司初創團隊很快發現當時并沒有成熟的法律框架體系允許資產包裝、線上開戶、線上投資的平臺模式,只能夠借助個人之間的民營貸款的法律結構,在借款方、投資方之間建立一對一的法律關系,同時建立征信體系,進而把線上的交易平臺打開。

因此,P2P網貸直接融資模式成為最好的切口。

隨后,陸金所又針對機構投融資的金融資產交易平臺Lfex也在2013年下半年搭建完成,主營業務包括金融機構之間的交易(F2F模式),以及金融機構與企業之間通過互聯網進行產品、服務及信息的交換(B2B模式)。

另一方面,為了解決資金流動性問題,陸金所建立了網貸債權轉讓的二級市場,同時覆蓋個人投資業務和機構投資業務。當某個債權人需要流動性時,可以通過“一口價”和“競價”方式尋求債權轉讓。如此便緩解了投資人短期的流動性需求,平臺自身也創造了穩定的收入來源。

借以產品模式創新和平安集團的支持(資產、獲客、風控、信保等等),陸金所很快成為P2P行業的絕對老大。公開資料顯示,2014年陸金所注冊用戶超過500萬,P2P服務交易量較上年同期增長7倍,較2012年增長了1255倍。

盡管陸金所在P2P領域收獲頗豐,但這仍與馬明哲腦海中的“證券化理財平臺”相去甚遠。

而囿于監管壓力,P2P行業的規模化發展不斷受限,對于陸金所以及所有從業平臺來說,就是要在合規合法的前提下,尋找新的生存之道。

2015、2016年間,陸金所一方面將P2P網貸業務拆分出來,由旗下獨立品牌陸金服來承接;另一方面,成立固收部門,并引入銀行、信托、證券等機構解決“上量”問題;同時著手搭建投資者適當性風險管理體系(簡稱KYC系統),用于評估用戶風險承受、產品匹配等問題。

至此,陸金所由最初單純的P2P網絡借貸平臺,逐步轉型為一站式線上金融資產交易平臺。

按照陸金所董事長兼CEO計葵生在2015普惠金融CRO全球峰會上透露的數據,P2P業務僅占陸金所整體業務的10%左右,保險理財產品、公募基金還有其他固收資產占比90%。

2019年7月,為配合監管的“三降”要求,即壓降平臺存量業務規模、出借人數量、借款人數量,陸金所宣布旗下陸金服退出P2P業務。

只是宣布退出易,清理存量卻很難。為了盡早消化掉P2P存量,陸金所也曾與出借人商議兌付方案,只不過雙方并未達成共識。

據一些出借人對《商業封面》透露:“陸金所當時給到的兌付方案是在投本金7折兌付,但大家想要的是本息全回。有平安這么大的企業做背書,陸金所也不敢不兌付。”

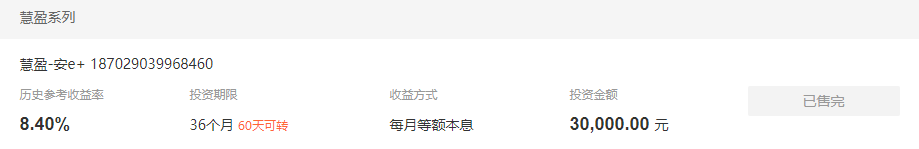

或可從絕大多數出借人拒絕這種兌付方式得出三點結論:其一,盡管市場教育已做了幾年,但實際上出借人仍未真正理解,自己投入P2P是出借行為,而非投資理財行為;其二,參考行業此前的良退案例,出借人回款周期可能不會提前;其三,根據官網最后一個36個月的資產標的,陸金所真正摘掉P2P的標簽,恐怕至少還要2年的時間。

一位行業分析師對《商業封面》解釋:“出借人對P2P產品、對P2P平臺顯然有誤,要知道銀行自家售賣理財產品都會被監管部門盯的死死的,比如不能承諾保本保息,再如要購買理財產品之前必須要做風險評估調查等等。如果平安只是搞個代銷,根本不用費勁單獨成立一個陸金所來搞。”

業務打包 控股上市?

“陸金所退了,還有其他業務可以做,但一些垂直類平臺就真的沒有什么機會了。”前述“草根”金服平臺高管表示,“監管提出‘三降’,意思就是讓各個平臺能退則退、穩定退出。”

無論存量需要多久消化,至少現在陸金所已經退出了P2P業務領域,謀求IPO上市也就必然需要切換好業務和資產結構了。

目前看來,陸金所單獨上市可能性并不大,就算不考慮受P2P存量的拖累,僅依靠單一理財端產品平臺也賣不出一個好價錢。但如果以集合to B業務和to C業務的陸金所控股為上市主體,那么情況可能會相對好一些。

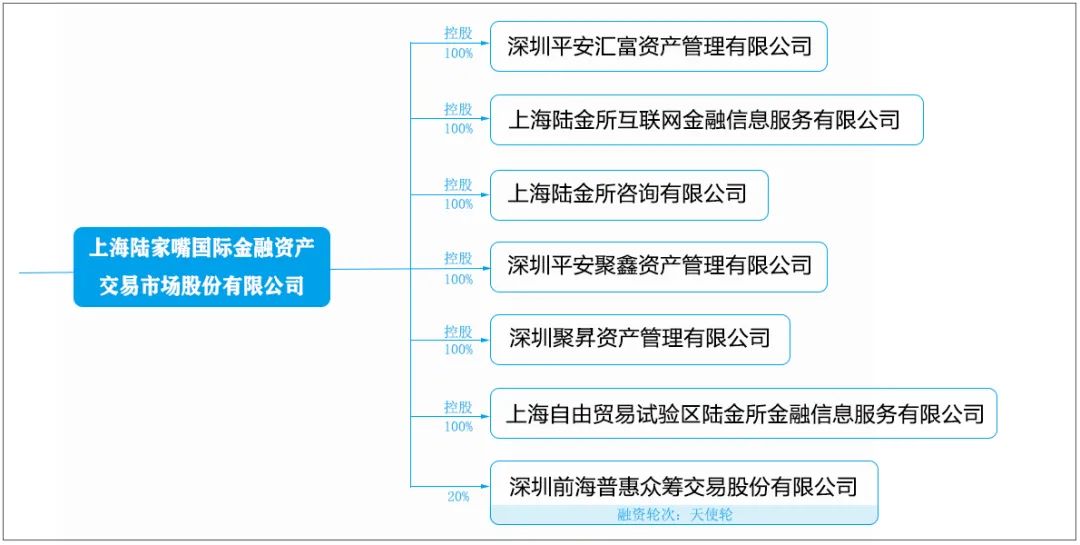

事實上,此前陸金所所有的轉型都是圍繞控股進行的,包括平安集團把平安普惠公司的股權轉給陸金所控股進行重組,以及布局新的消費金融牌照,成立平安消費金融公司,其實是想把理財、信貸、咨詢等不同類型業務“打包”在一起,為上市和估值做好準備。

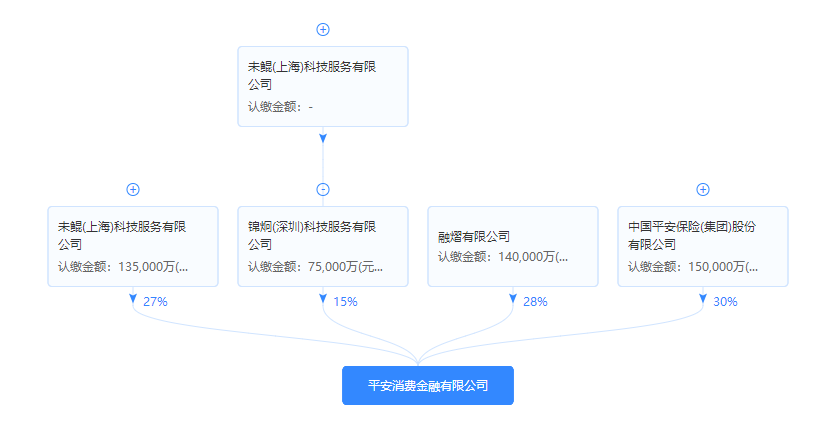

只不過,新批復的平安消費金融公司,也并不是直接設立在陸金所旗下,而是通過陸金所控股旗下其它三個控股公司與母公司平安集團共同開展。

根據百度企業信用頁面顯示,平安消費金融的注冊資本為50億,僅次于捷信消費金融公司。從股權結構看,平安集團、融熠(平安普惠)、未鯤科技、未鯤科技子公司錦炯科技分別持股30%、28%、27%和15%。

值得一提的是,平安普惠是陸金所控股的資產端,而未鯤科技的前身即陸金所科技——陸金所控股旗下的金融科技公司。

針對這種布局消費金融牌照的做法,有行業資深從業者對《商業封面》分析稱“對于平安銀行及集團算是戰略性布局,并通過這種方式間接與陸金所控股發生關系,因為就算平安真的想‘棄子’,多年記憶烙印,兩者也無法分開;對于陸金所控股來說,與母公司合開消金公司,能說的‘故事’就多了一層,于業務開展、于上市估值都是有好處的。”

從業務層來看,陸金所控股的核心業務主要包括三部分:財富管理、個人借貸和技術輸出。

財富管理主要是各類基金、公募私募、信托等理財產品的代銷,從2018年開始,陸金所代銷的產品踩雷多家陷入債務危機的上市公司,引發客戶投訴;2019年,受產品轉型和監管要求影響,財富管理業務的交易與存量規模均出現下滑,其中財富交易1.04萬億元,同比下滑近30%;資管規模3468億元,較年初下滑了6%。

個人借貸則主要是面向小微企業和個人的借貸資產,分別為平安普惠和已宣布退出的P2P陸金服。公開資料顯示,2019年,陸金所個人貸款余額4622億元,增長了23%。而平安消費金融的補位,也可以補足和超越因P2P的關閉而產生的業務差額。

“技術輸出”面對的是機構客戶,通過科技系統發力做B端“生意”。根據平安2019年報,陸金所控股的消費金融資管規模大幅下滑、代銷產品基本停滯,但B端資產規模大增780%,達到652億元。這些主要是通過與信托、銀行等深度合作,嫁接陸金所控股的科技賦能系統投資產生的資產余額。

某種角度上,平安消費金融公司的獲批,可以通過承載C端個人借貸業務用以替代“去P2P”帶來的收入損失,而B端業務除了能帶來實打實收入之外,還有可以通過開放反哺后臺數據模型質量,這些可能會為陸金所控股上市增加不少砝碼。

“雷暴”事件的教訓

在之前眾多次上市傳聞中,最接近終點的是陸金所C輪融資后的那次。

“其實去年就應該上市的,但合作方出現一些問題對陸金所有挺大影響的,所以后來擱置了。這次IPO,根據陸金所控股對業務和戰略上的調整,其實是帶著消費金融和普惠金融的名義去做的。”

一位平安集團某業務側員工向《商業封面》表示,雖然這次IPO感覺還是挺難,但還是比去年“多少會好一些”,由合作方問題導致陸金所代銷高凈值投資產品的“暴雷”事件的影響也在逐漸消褪。

說到陸金所,外界自然而然地就會把它與馬明哲和平安集團聯系到一起。陸金所總部辦公地就在上海平安金融大廈內,與東方明珠僅有一街之隔。這種背書讓用戶頗感安心。

可2019年初,一群特殊的人群反復進出這座位置顯耀、金碧輝煌的大樓,他們神色焦慮,因為這些高凈值人都曾通過陸金所平臺購買了《同吉1號資產管理計劃》或《國盛神鷹118號資管計劃》的產品。

兩款產品分別出自大同證券和國盛證券之手,都只面向“合格投資者”發行,起投金額為100萬元。有些投資人為了分散風險,這兩份都買了。然而不幸的是,這兩款產品的底層資產都指向了同一家上市公司:瀕臨退市的凱迪生態(000939.SZ)。

凱迪生態爆雷,相關產品全部違約,而投資人能從陸金所拿回這些錢的希望十分渺茫。盡管陸金所后期同意將代銷費用退回,但這也是平臺出于“人情”考慮,而非法律必須。

根據多位法律工作者對《商業封面》的說法,“這類事件比較常見的。正常來說,投資者在這類代銷平臺上簽訂認購合同時,相當于也同時簽署陸金所的免責知情書。有些投資人在投資時,可能只看了是產品周期、預期收益等方面,對于風險及責任劃分并不太關注。”

“這件事兒對陸金所和投資人都提個醒,對陸金所來說,未來在篩選產品時還是要審慎準入,盡管只是作為通道,但如果出現問題,一定會造成口碑的實質性挫傷。對投資人來說,高收益對位高風險,畢竟是真金白銀,在購買產品時一定要首先關注風險。”

盡管陸金所可以通過大量的數據來建立風控模型,盡最大可能避免用戶端的違約行為和資產端的流動性問題,但來自于合作方的業務合作,特別是規模、產品、口碑如上述知名券商那樣,平臺很難穿透至底層資產,因此也發生了暴雷事件。

這部分業務的“暴雷”所引發的輿論風險以及實質性損譽,讓陸金所的前次上市計劃最終徹底化為泡影。這也意味著,陸金所可能要重新審視自己的商業模式,另謀上市之路。

內有隱憂 外有遺患

國內監管層面,行業轉型幾乎完全是跟著監管變動而變動,從已實現赴美上市的P2P公司的走勢來看看,如信也科技(前身拍拍貸)、信而富、和信貸、簡普科技(融360),盡管按照規則在轉型,但依舊難逃一路走跌的命運。

P2P網貸徹底清理的行業總基調已經無可逆轉,所以資本市場對P2P資產并不看好,即便是轉型新業務方向,也需要一個重新構筑認知的過程。

除了業務轉型、高管看空等內憂,陸金所控股同樣面對諸多遺患與不確定因素。

除了內部員工的頻繁變動之外,從高管層面來看,有意思的是,新“掌門人”由平安系外人士擔任。根據公開資料,前工行北分副行長冀光恒已于今年4月加入陸金所控股,擔任該公司聯席董事長、黨委書記兼執委會主任一職,全面負責公司經營管理、戰略轉型發展;

而陸金所董事長兼CEO計葵生則著力于金融科技、數字化財富管理平臺和國際市場。至于這樣的安排是否代表了計葵生的實權或被削弱,上述內部員工僅用了“江湖”二字作為回復,頗有玩味。

曾被馬明哲相中并重金邀請加入平安系的計葵生,現在的角色或有些尷尬

更重要的是,資本市場方面對國內金融監管、P2P中國本土業務,較幾年之前有了更加深刻、更加成熟的認知。

“海外資本市場根本不關心中國的P2P,他們對中國P2P行業整體評價是‘亂’,更何況,美國本土的P2P平臺Lending Club都破產了,還怎么繼續‘玩’。不過對于金融科技還是更看好的,尤其是有渠道、有場景和流量的平臺,資本市場尤其喜歡,這一點,無論是國內還是國外資本市場”,某知名投行分析師對《商業封面》表示。

該分析師還指出,從目前的業務構成和牌照獲取來看,陸金所控股本質上還是想把自己打造成一個金融公司,B端業務收入可能會讓公司財務情況看起來更好一些,但這可能不會改變市場對陸金所控股企業屬性的定義——那就是金融公司。

互聯網金融、科技金融,最終的落腳點還是金融二字。因此,如果按照金融公司給估值,一般都不會很高。所以,即便陸金所如愿在美成功上市,其后市也未必能有良好表現。

更需要強調的是,如果上市成功,那么后面募集到的資金要花到哪里,也會讓陸金所控股陷入兩難:如果是做經營,出借人那邊絕對不會答應,他們著急要回自己的錢,并不會理會這樣做有什么不妥;但如果真的用于給這些用戶兌付資金,這可能涉及到合規問題。

后記

最后想說的是,小到陸金所、大到互聯網金融行業,轉型究竟是成功了還是失敗了,眼下其實很難給出一個確切答案。

從內生發展的綜合型傳統金融巨頭,轉向更講求開放的科技型金融公司,這似乎本就是一個很長的故事,就像是海平線盡頭一個飄渺的孤帆遠影,似乎看得到,又似乎看不到。

不只是九歲的陸金所,即便是年過三旬的平安,其科技轉型的步伐也不超過10年。我們還是要讓子彈多飛一會,讓科技與金融的磨合再多緊密一些,讓金融和互聯網之間的關系再成熟一些,讓低風險和高流量并存。

或許5年,或許10年,或許20年,但終究會有那么一天。人們不該看只看到海平面上零散的孤帆遠影,更應該去暢想藏在海平面下的萬丈光芒。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。